Buchtipp

Eben ist dieses Buch endlich auf Deutsch herausgekommen. Die Übersetzung soll ausgezeichnet sein, stand im "Tages-Anzeiger". Das kann ich leider nicht beurteilen. Ich habe das englische Original gelesen.

Dennoch empfehle ich das Buch unbedingt, auch wenn ich einen Kritikpunkt habe. Ich habe es selber wie im Rausch gelesen - nach kleinen Anfangsschwierigkeiten, zugegeben. Alles an diesen Geschichten ist verknappt, komprimiert, fragmentarisch. Da steigt man nicht ein wie in einen 0815-Roman.

Dennoch empfehle ich das Buch unbedingt, auch wenn ich einen Kritikpunkt habe. Ich habe es selber wie im Rausch gelesen - nach kleinen Anfangsschwierigkeiten, zugegeben. Alles an diesen Geschichten ist verknappt, komprimiert, fragmentarisch. Da steigt man nicht ein wie in einen 0815-Roman.

Vielleicht habe ich es nicht zuletzt deshalb so gemocht, weil es im Grunde über mich ist. Nun gut, es spielt in London - und zwar abseits der Touristenströme, in Kilburn, im wilden Nordwesten der Grossstadt. Dort, wo die Postleitzahlen mit NW beginnen eben. Wo viele Migranten leben. Aber zwei der Hauptfiguren sind Frauen, in denen ich mich ständig wiedererkannte.

Da ist Leah, das rothaarige Mädchen mit dem kleinbürgerlichen Hintergrund. Sie ist clever genug, um an die Uni zu gehen. Aber eigentlich weiss sie nicht, was sie dort mit sich anfangen soll - und wählt als Studienfach das in ihren Augen geringste Übel: Philosophie. Wir lernen sie kennen, als sie längst wieder nach Kilburn zurückgekehrt ist. Sie hat einen frustrierenden Job und ist verheiratet. Ihr Mann ist sexy, aber sonst stinkbieder. Geld ist wenig da. Sie kifft viel. Und sie tut merkwürdige Dinge, um nicht schwanger zu werden. Aber warum?

Leahs beste Freundin seit Kindertagen ist Natalie. Das heisst: Als Kind hiess sie Keisha. Im Unterschied zu Leah strotzt sie vor Zielbewusstsein. Sie kommt aus der afrokaribischen Unterschicht, und sie kämpft sich durch das britische Klassensystem nach oben: Sie wird Anwältin, ändert ihren Namen, heiratet einen Banker aus privilegiertem Hause, hat zwei Kinder. Aber dann steht sie da in ihrer Villa am schicken Ende von Kilburn und erkennt sich selber nicht wieder.

Das Buch fängt grossartig den Sound, die Sprache von London ein. Es beschreibt wunderbar die Beziehung, das Wesen und die Perspektiven der beiden Frauen. Auch das gesellschaftliche Klima rundum und die Malaise der beiden. Doch woher kommt Leahs Pessimismus, woher Natalies Selbstverlust? Die Erklärungsversuche im Buch greifen zu kurz (auch wenn sie hier sehr gut nachgezeichnet werden). Da fehlt mir im Buch etwas. Das ist mein Vorbehalt.

Vielleicht macht uns Smith eben doch nicht ganz nachvollziehbar, was es heisst, an einem Ort wie Kilburn aufzuwachsen.

Nun wüsstet Ihr gern, warum ich mich in diesen Figuren wiedererkannt habe. Aber da müsst Ihr jetzt selber raten.

Zadie Smith: London NW. Aus dem Englischen von Tanja Handels. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2014.

Dennoch empfehle ich das Buch unbedingt, auch wenn ich einen Kritikpunkt habe. Ich habe es selber wie im Rausch gelesen - nach kleinen Anfangsschwierigkeiten, zugegeben. Alles an diesen Geschichten ist verknappt, komprimiert, fragmentarisch. Da steigt man nicht ein wie in einen 0815-Roman.

Dennoch empfehle ich das Buch unbedingt, auch wenn ich einen Kritikpunkt habe. Ich habe es selber wie im Rausch gelesen - nach kleinen Anfangsschwierigkeiten, zugegeben. Alles an diesen Geschichten ist verknappt, komprimiert, fragmentarisch. Da steigt man nicht ein wie in einen 0815-Roman.Vielleicht habe ich es nicht zuletzt deshalb so gemocht, weil es im Grunde über mich ist. Nun gut, es spielt in London - und zwar abseits der Touristenströme, in Kilburn, im wilden Nordwesten der Grossstadt. Dort, wo die Postleitzahlen mit NW beginnen eben. Wo viele Migranten leben. Aber zwei der Hauptfiguren sind Frauen, in denen ich mich ständig wiedererkannte.

Da ist Leah, das rothaarige Mädchen mit dem kleinbürgerlichen Hintergrund. Sie ist clever genug, um an die Uni zu gehen. Aber eigentlich weiss sie nicht, was sie dort mit sich anfangen soll - und wählt als Studienfach das in ihren Augen geringste Übel: Philosophie. Wir lernen sie kennen, als sie längst wieder nach Kilburn zurückgekehrt ist. Sie hat einen frustrierenden Job und ist verheiratet. Ihr Mann ist sexy, aber sonst stinkbieder. Geld ist wenig da. Sie kifft viel. Und sie tut merkwürdige Dinge, um nicht schwanger zu werden. Aber warum?

Leahs beste Freundin seit Kindertagen ist Natalie. Das heisst: Als Kind hiess sie Keisha. Im Unterschied zu Leah strotzt sie vor Zielbewusstsein. Sie kommt aus der afrokaribischen Unterschicht, und sie kämpft sich durch das britische Klassensystem nach oben: Sie wird Anwältin, ändert ihren Namen, heiratet einen Banker aus privilegiertem Hause, hat zwei Kinder. Aber dann steht sie da in ihrer Villa am schicken Ende von Kilburn und erkennt sich selber nicht wieder.

Das Buch fängt grossartig den Sound, die Sprache von London ein. Es beschreibt wunderbar die Beziehung, das Wesen und die Perspektiven der beiden Frauen. Auch das gesellschaftliche Klima rundum und die Malaise der beiden. Doch woher kommt Leahs Pessimismus, woher Natalies Selbstverlust? Die Erklärungsversuche im Buch greifen zu kurz (auch wenn sie hier sehr gut nachgezeichnet werden). Da fehlt mir im Buch etwas. Das ist mein Vorbehalt.

Vielleicht macht uns Smith eben doch nicht ganz nachvollziehbar, was es heisst, an einem Ort wie Kilburn aufzuwachsen.

Nun wüsstet Ihr gern, warum ich mich in diesen Figuren wiedererkannt habe. Aber da müsst Ihr jetzt selber raten.

Zadie Smith: London NW. Aus dem Englischen von Tanja Handels. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2014.

diefrogg - 11. Jan, 17:05

4 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks

Ich kaufte sofort ein Stück. "Wahrscheinlich wird es endlich alle Fragen beantworten, die ich seit unserem

Ich kaufte sofort ein Stück. "Wahrscheinlich wird es endlich alle Fragen beantworten, die ich seit unserem  Als ich die Autobiografie von

Als ich die Autobiografie von

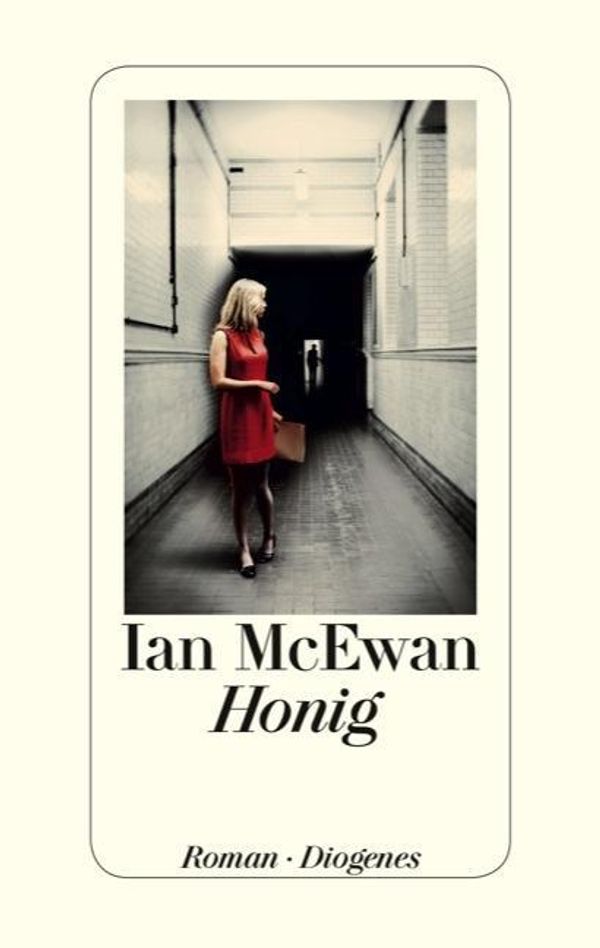

Er lässt darin die schöne Serena Frome von ihrer kurzen beruflichen Laufbahn beim britischen Geheimdienst erzählen. Schon im ersten Abschnitt schickt sie voraus: "Innert 18 Monaten wurde ich gefeuert. Ich hatte Schande über mich gebracht und meinen Liebhaber ruiniert."

Er lässt darin die schöne Serena Frome von ihrer kurzen beruflichen Laufbahn beim britischen Geheimdienst erzählen. Schon im ersten Abschnitt schickt sie voraus: "Innert 18 Monaten wurde ich gefeuert. Ich hatte Schande über mich gebracht und meinen Liebhaber ruiniert."

Um zu erklären, was ich an dieser Liebesgeschichte so bezaubernd finde, beginne ich am besten mit einer Leseprobe:

Um zu erklären, was ich an dieser Liebesgeschichte so bezaubernd finde, beginne ich am besten mit einer Leseprobe:

Nicht, dass ich ihn schon gelesen hätte. Der erste Band, "Wolf Hall", war für mich ein zäher Brocken - er erfordert viel Hintergrundwissen. Mit dem zweiten warte ich noch ein bisschen.

Nicht, dass ich ihn schon gelesen hätte. Der erste Band, "Wolf Hall", war für mich ein zäher Brocken - er erfordert viel Hintergrundwissen. Mit dem zweiten warte ich noch ein bisschen.